行走在社会的大课堂 开创思政教育新局面——马克思主义学院开展思政课现场教学活动

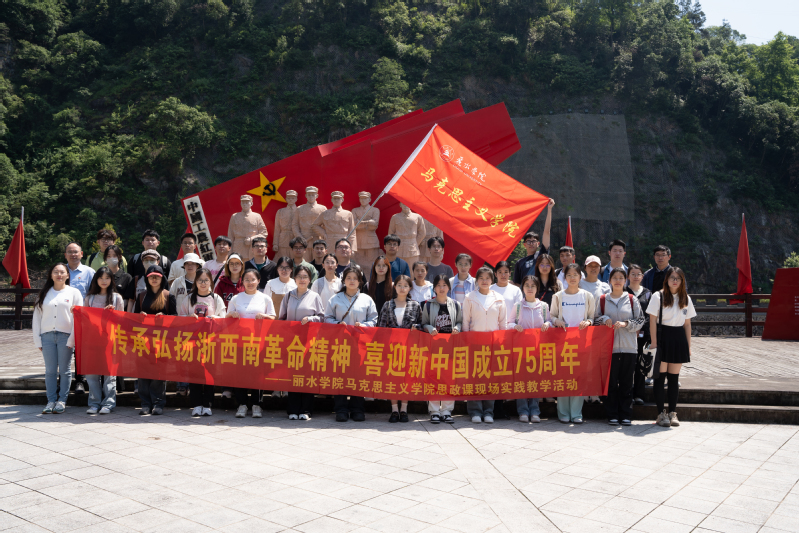

为贯彻落实习近平总书记对学校思政课建设重要指示精神,以中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化为力量根基,把道理讲深讲透讲活,守正创新推动思政课建设内涵式发展,不断提高思政课的针对性和吸引力。5月17日,浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心丽水学院研究基地、马克思主义学院组织40余名师生前往遂昌县王村口镇和大柘镇,以“传承弘扬浙西南革命精神,喜迎新中国成立75周年”为主题,开展现场思政课教学活动。

遂昌是一片革命的热土,这里建立了浙西南最早的中共组织、最早的革命武装,最早开展革命武装斗争,浸染过革命先烈的鲜血,演绎过时代的沧桑,在浙西南革命历史上有着重要的历史地位。自1927年1月,中国共产党在此播下浙西南第一颗革命火种,此后,中国共产党组织领导遂昌人民前赴后继、百折不饶、浴血奋战,用鲜血和生活铸就浙西南革命精神,谱写了一曲曲气壮山河的英雄赞歌。

“任何一段革命历史,都有它独特的精神价值。忘记则意味着背叛,纪念是为了更好地传承。”在遂昌中国工农红军挺进师纪念馆前,郑海友老师以挺进师的组建、扩大,植根人民、创建楔入敌人腹地的红色堡垒为主线,详细讲述了刘英、粟裕带领红军展开斗争的艰辛历程,引起了学生的强烈共鸣。

师生沿着昔日红军路,用脚步丈量革命先辈的红色足迹,用心灵感悟那段追寻真理、燃烧理想、遍撒革命火种的赤忱初心。学生唐鑫婷动情说道,“今日,我们追随红军昔日的脚步,踏过一段又一段崎岖山路,不仅是为了延续革命的光辉,更是为了赓续红色血脉,继承浙西南革命精神。我们坚守忠诚使命、求是挺进、根植人民的信念,让红色基因代代相传,永不磨灭。”

在粟裕将军陵园,曹寄奴老师带领全体师生静默肃立默哀一分钟,向民族英雄致以崇高的敬意和无尽的思念。“鱼水相依深情在,浩气长存月光峰”,直至今日,英雄的浩然正气仍飘荡在我们心中,如同明灯,指引着我们继续前行,为加快推进中国式现代化和高质量发展贡献青春力量。

浙江省党史教育基地大柘镇泉湖寺幽雅恬静,四周翠竹环抱,浙西南第一个党支部旧址坐落于此。季亮老师讲述了浙西南党组织的发展沿革、中国共产党领导遂昌人民为争取民族解放、革命胜利而英勇奋斗的光辉历史,让学生对革命年代“野火吹不尽,春风吹又生”的浙西南党组织产生更深刻的认识。

伴随《十送红军》的洪亮歌声,师生们追忆着革命先烈和浙西南革命艰苦卓绝的光荣历史。学生刘洋深情表示:“感谢先辈们用一生戎马换来的国泰民安,请先辈们放心,青年一代定会扛起祖辈定下来的江山,前行的路上,有你们也有我们,我们定当不负韶华!”

马克思主义学院致力构建“三三三”思想政治理论课实践教学模式,坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进,以中国特色社会主义取得的举世瞩目成就为内容支撑,把思政小课堂和社会大课堂结合起来,推动思政工作贯穿教育教学全过程各环节,以“大思政课”拓展全面育人新格局,着力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。现场教学活动是其中重要的一环,引导学生立志爱国,树立山区情怀,把地方乡土元素注入思政课程体系,引导学生留在山区、扎根山区,努力做重乡情、知感恩、不忘本的人;引导学生真心热爱社会,更好了解国情民情,更好认识社会、融入社会、奉献社会,坚定理想信念,在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴的新征程中贡献青春力量。

(一审:周之新;二校:方振宇;三审:李鹏)