烽火映初心 传承不止步:浙西南红色文化的“展柜到心间”双轨传承路

为探寻红色基因传承路径,6月25日,在丽水学院马克思主义学院院长龚志伟、副院长郑海友的带领下,红韵赋能·烽火促兴暑期社会实践团队走进景宁畲族自治县大张坑村,开展以“文物 + 口述”为视角的红色记忆传承调研,在浙南山村开启与革命历史的深度对话,解码红色基因传承密码。

革命文物“诉说”:触摸历史温度,体悟信仰内核

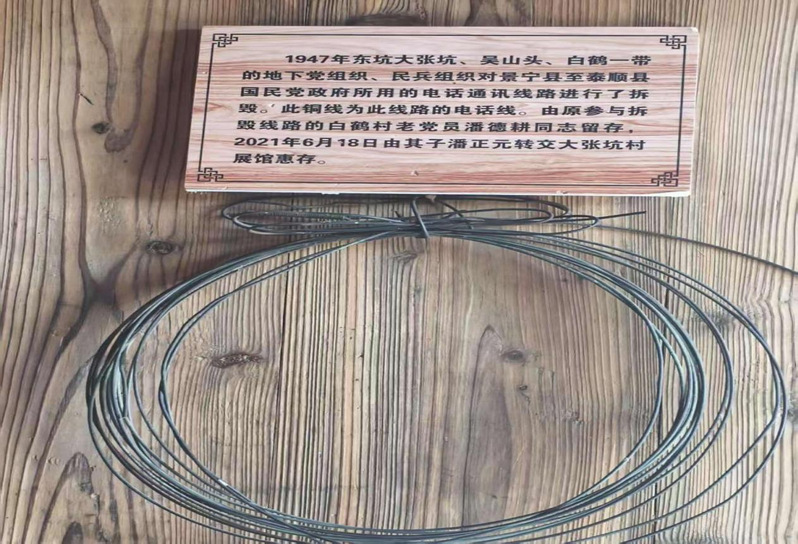

在大张坑村革命历史展览馆内,展柜中静静陈列着几件承载红色基因的文物:一顶褪色的抗美援朝军帽、一条泛黄的军用背带、一截1947年地下党组织拆毁的国民党通讯线路铜线。大张坑村经实物展陈与场景还原,结合展馆说明文字,将革命历史从抽象文字转化为可触可感的存在,让成员触摸到了历史的温度与信仰。

烈士后裔接力:烽火与升平岁月里的精神薪传

走访中,团队与四位烈士家属交流,更深入了解烈士们舍生取义的壮举与鲜为人知的温情细节。抗美援朝烈士雷余庚的侄女雷桂菊分享,其侄外孙雷建飞受烈士精神感召参军,2023年战备训练中荣立三等功。雷景三烈士的后代雷伟华指着当年民兵伏击旧址,讲述1947年激战往事,还回忆了自己1998年九江抗洪的经历,他说:“希望你们多到红色基地走走,多和老前辈问问学学”。他还呼吁青年积极加入中国共产党,以实际行动延续为人民服务的初心。这种从家庭到个人、从历史到现实的精神传递,正是红色基因最鲜活的生命力。

青年与历史对谈:从“镌刻于心” 到 “悟透其魂” 的传承密钥

调研中,团队成员还接触到基层红色文化守护者。村主任柳小红受儿子的启发,奔走多年筹建大张坑村革命历史博物馆,在村民配合与政府支持下,博物馆于2019年3月开馆。村民雷启勋自发整理革命故事,编撰成《红寨——大张坑的故事》,将碎片化记忆系统化,增强了传承的有效性。

雷启勋在故事里打捞岁月微光,柳主任于馆舍间砌筑精神灯塔,烈士家属则以血脉为绳,绾紧代代相传的赤诚——这一切都在诉说:红色基因的流转,既需器物作舟,更赖情愫为帆。

结语:让红色基因走出“展柜”,深植 “心间”

从抗美援朝战场上的军帽,到解放战争中的背带;从烈士亲属含泪的讲述,到基层文化守护者的默默耕耘,大张坑村的红色记忆,在“文物陈列 + 口述历史” 的双重传承中重焕光彩。当青年一代破译了文物承载的信仰密码,当红色故事借由口述与实践代代传递,浙西南的红色基因便真正融入了新时代的奋斗洪流。

红色赋能,烽火促兴。这场从展柜到心间的传承之旅,既是对历史的深情回望,更是对未来的庄严承诺—— 让红色精神在青年心田扎根生长,在时代浪潮中绽放光芒。

(一审:王晓帆;二审:过其欢;三审:李鹏)