马院学子聆听丽水革命故事,探索红色基因密码

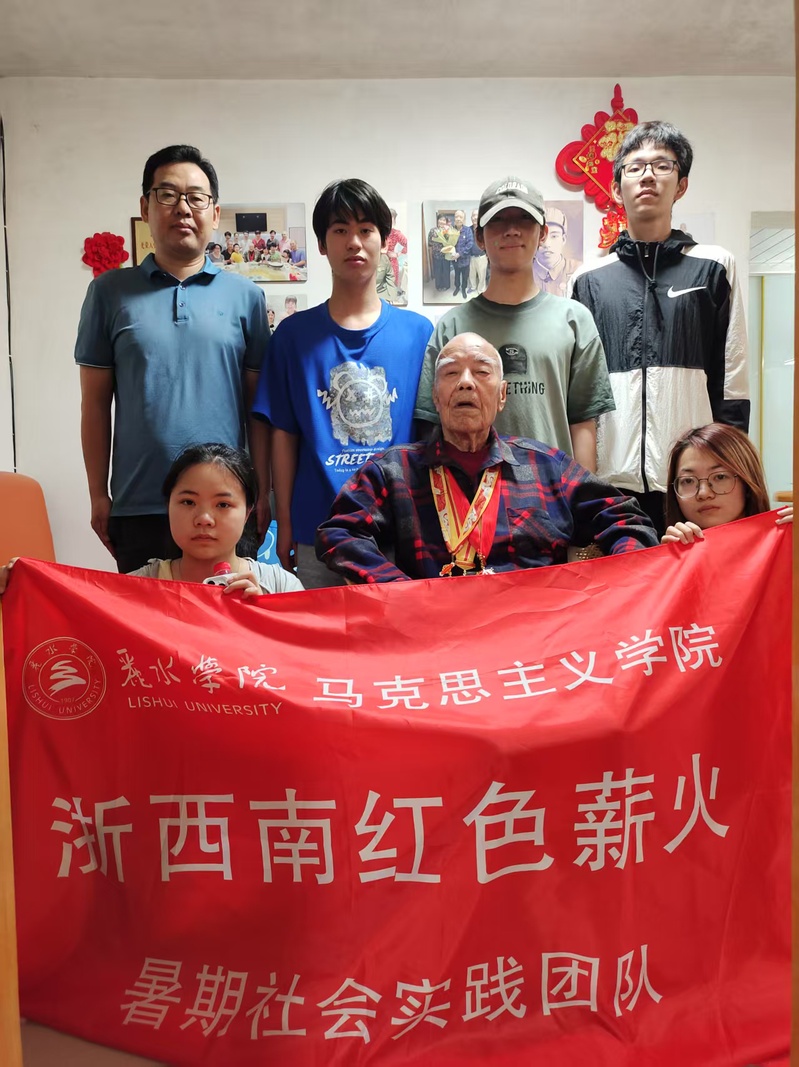

为深入探索红色资源活化路径,传承和弘扬抗战精神,提高当代中小学生对本土抗战历史、红色资源的认知水平,6月8日至6月22日,丽水学院马克思主义学院“浙西南红色薪火”暑期社会实践团队先后走访丽水莲都区、杭州等地,通过实地调研、人物访谈、问卷调查等方式,挖掘浙西南革命抗战历史记忆,探寻红色资源传播的创新路径。

6月8日下午,团队成员走进浙西南革命根据地纪念馆,系统梳理了1935年至1949年间浙西南游击战争的发展脉络。展馆内陈列的红军标语、游击队武器等展品,生动再现了革命先辈艰苦抗战的场景。

6月18日,在白祖纲老师的协助下,团队成功联系到丽水民间学者庄启俭老先生。老人清晰忆述:“日军进犯丽水时,曾多次使用细菌战术,导致周边村庄炭疽病流行。”他展开《战争责任研究》,指着泛黄纸页上的数据说:“这段历史必须让更多年轻人知道!”此次访谈为研究日军浙西南暴行提供了珍贵的一手资料。

6月19日上午,为追溯历史文献,厘清抗战定位,团队赴杭州拜访《中国共产党丽水历史》主编诸葛蓉老前辈。在交流中,诸葛老先生详细解读了浙西南抗日根据地的历史地位,并指出:“现有研究成果多侧重军事层面,对根据地经济文化建设缺乏系统梳理。”这为团队后续调研指明突破方向。

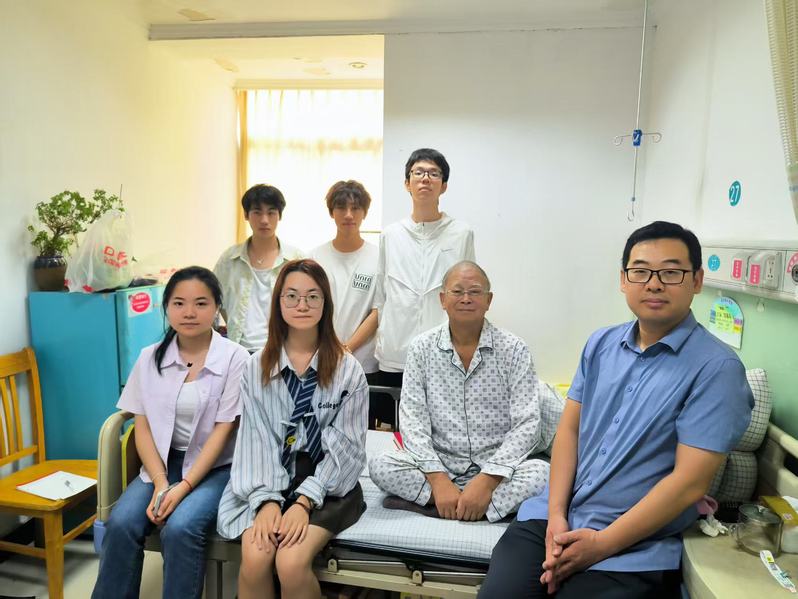

为更加深入地感悟精神传承,团队在6月21日分别采访了老党员陈史英和八路军老战士朱保民。当被问及参军初心时,朱保民毫不犹豫回答:“为了保护后方的家园。”这种朴素的爱国情怀引发队员强烈共鸣。

6月22日下午,为具体了解当代学生的历史认知水平,团队在丽水学院内部采访了若干名学生,并着手准备问卷调研的前期工作。随后团队向丽水市各区县的中小学发放500余份问卷。回收数据显示:512名学生中有60.55%首闻浙西南革命精神,对当地抗战认知较薄弱。这一结果印证了团队前期判断——红色资源活化亟需创新形式。同时超七成的青少年更倾向于通过互动体验方式学习党史。这为后续实践指明方向——需开发兼具趣味性与教育性的传播载体。

此次实践历时15天,行程跨越800余公里,采集珍贵影像资料20GB,整理口述资料2万余字。团队指导教师白祖纲指出:“红色资源的活化不仅要靠技术赋能,更要注重精神内核的挖掘。只有让历史说话,让文物发声,才能真正实现红色基因的代际传承。”为了更广泛更深刻地传承抗战精神,浙西南红色薪火暑期社会实践团队还将继续探索红色资源活化路径,提出浙西南红色资源活化相关建议。

(一审:王晓帆;二审:过其欢;三审:李鹏)